≪いろは丸事件発生!≫

坂本龍馬が京都近江屋で暗殺される半年前のことでした。翌年には「明治」と年号が改まる1867(慶応3)年4月23日、深夜の瀬戸内海で「いろは丸事件」は起こりました。

龍馬率いる海援隊は、大洲藩から蒸気船「いろは丸・160t」を借り受け、4月19日、荷物(鉄砲・砂糖といわれている)を満載して長崎から大坂に向けて出航、海援隊を設立して最初の航海でした。

そして、徳川御三家の一つ紀州藩の軍艦「明光丸・887t」は、藩の重役を長崎に送る藩命を受け、4月23日の朝、紀州を出航し、瀬戸内海を西に航行していました。

4月23日午後11時頃、霧が深い夜だったため互いに発見が遅れ、いろは丸と明光丸は備中六島沖(笠岡市)で衝突。明光丸は一旦離れたあとで再び前進して二度目の衝突、いろは丸は大破し自力で航行できなくなりました。龍馬たちは明光丸に乗り移り、いろは丸は鞆の浦へ向けて曳航される途中、宇治島(福山市)付近で沈没しました。これは、日本史上初の蒸気船同士による海難事故でした。

24日午前8時頃、鞆の浦へ上陸した龍馬たちは回船問屋の枡屋を、紀州藩は圓福寺を宿舎とし、その日から両宿舎の中間点にあたる魚屋萬蔵宅や対潮楼で4日間談判を重ねたが決裂、長崎に舞台を移して交渉が続けられました。

龍馬は当時の国際法である万国公法に基づき交渉を進め、およそ1か月の交渉ののち紀州藩が八万三千両(後に七万両に減額)の賠償金を支払うことで決着しました。しかし、この賠償金が土佐藩に支払われた12月には、すでに龍馬は暗殺されたあとでした。

≪龍馬ゆかりの施設〜鞆の浦〜≫

1.龍馬宿泊所跡(枡屋清右衛門)

龍馬ら海援隊士が宿泊したのは回船問屋・枡屋清右衛門(大洲藩の御用商人)の屋敷。階段のない2階の隠れ部屋に龍馬が寝泊りしていたと伝わる(現地は内部非公開、いろは丸展示館に復元)。

2.紀州藩宿泊所跡(大可島城跡 現・圓福寺)

圓福寺は、南北朝時代の合戦場であった大可島城跡に建てられており、紀州藩がその寺に宿泊した。

3.いろは丸事件談判跡

①魚屋萬蔵宅(現・御舟宿いろは)

いろは丸事件の解決に向けて、龍馬らと紀州藩士が談判した場所。江戸時代の町家の雰囲気が残る旅館で、アニメ映画監督 宮崎駿さんのデザインが、窓のステンドグラスなどに取り入れられている。

②福禅寺対潮楼

江戸時代の元禄期(1690年代)に建てられた客殿で、国の史跡になっている。かつては、朝鮮通信使が毎回宿泊した場所で、「日東第一形勝」と賞賛された。

4.いろは丸展示館

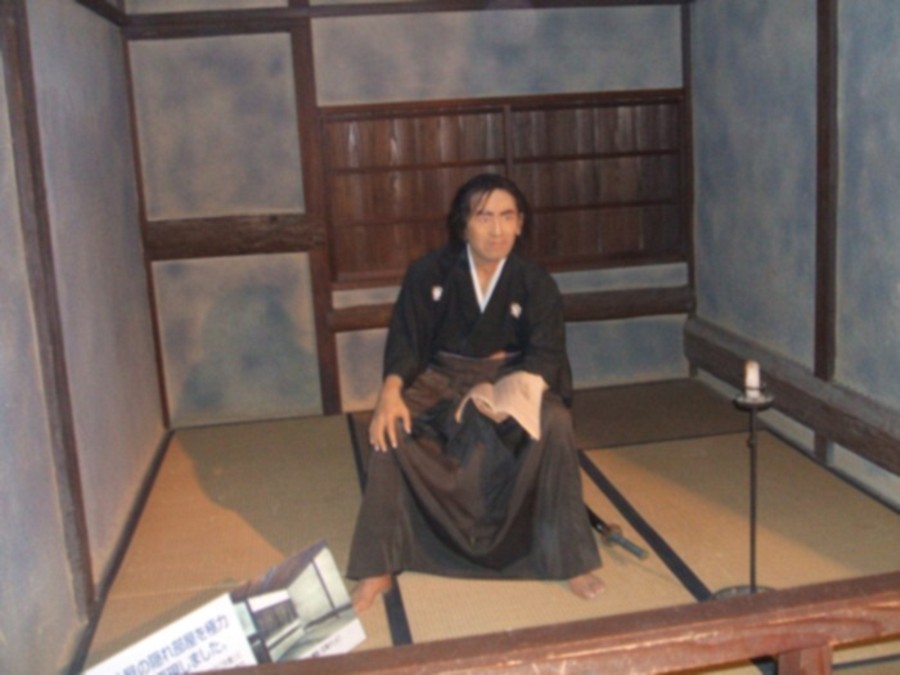

鞆のシンボルである江戸時代の灯台・常夜燈近くにあり、江戸時代の大蔵を利用した展示館。水中からの引き揚げ品や沈没状況のパノラマ再現、調査風景写真の展示、「龍馬の隠れ部屋」が龍馬の等身大フィギュアとともに再現されている。引き揚げ品の中には、大量の石炭、いろは丸船体の鉄材・装備品・古伊万里茶碗や龍馬が履いていたブーツの靴底?と思われるものなど展示されている。しかし、龍馬が積載していたと主張した400丁の鉄砲はまだ発見されていない。龍馬らは、現在もそのまま残る常夜燈の灯りを目印に入港したといわれている。

5.太田家住宅(鞆七卿落遺跡)

江戸時代初期に藩から醸造販売権を与えられた「旧保命酒屋」の建造物。1863(文久3)年、尊皇攘夷を主張する三条実美ら7人の公家は、公武合体派に追われ長州に下る途中に立ち寄っている。その翌年、再び京を目指したとき、実美は保命酒を讃える和歌を残している。

≪平成いろは丸就航≫

2010年1月9日、鞆の浦と仙酔島を約5分で結ぶ福山市営渡船に「平成いろは丸・9t」が就航した。平成いろは丸は、龍馬が乗ったいろは丸を模して造られており、黒い船体色、3本のマストが特徴的である。船内はレトロ調の雰囲気が漂い、龍馬の写真、蒸気船の操舵輪やコンパスなどが設置されている。船首に立ち、瀬戸の潮風をうけているとチョッピリ龍馬気分が味わえる。

『仙酔島とは・・・』

1934(昭和9)年、日本で最初の国立公園に指定された場所の一つ。太古の自然が今も鮮明に残っており、不思議なパワーがみなぎっている。島の南岸にある遊歩道を散策すれば、県天然記念物である断層「仙酔層」や「五色岩」などが間近に見られる。

〜現在、仙酔島で行われているイベント〜

「平成いろは丸で行く 仙酔島・龍馬といろは丸展」

[期間] 2010年1月9日(土)〜11月30日(火)

[場所] 国民宿舎 「仙酔島」展示室 入場無料

|

龍馬の隠れ部屋(復元)

いろは丸展示館

平成いろは丸

|